2.2 Esperimenti alle ELF

Tra il 1982 e il 1989 Blackman portò avanti degli esperimenti volti a dimostrare l’esistenza di un’interazione tra le ELF e il metabolismo del calcio. In sostanza inserì delle bobine esternamente alla cella TEM in modo da creare un campo magnetico che inducesse nel campione un campo elettrico di pari frequenza e intensità proporzionale. Scelse la frequenza di 16 Hz, ossia quella cui era risultata netta la differenza tra campioni esposti e non esposti, e osservò cosa accadeva facendo variare l’intensità del campo.

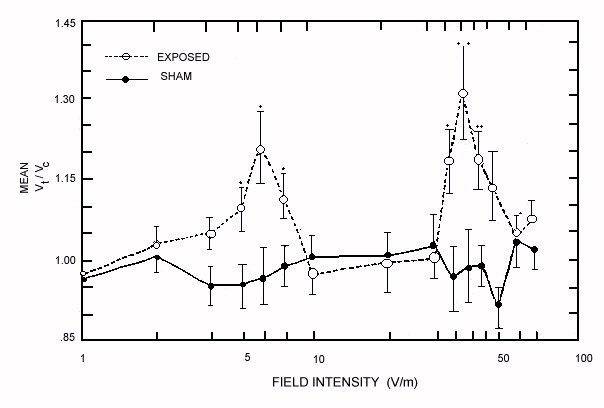

Si faccia riferimento alla figura 3.

Figura 3

Al solito, è riportato ciò che accadde sia agli esposti sia ai non esposti.

A tal proposito si vuole fare una precisazione, nel tentativo di chiarire la differenza tra una situazione di "controllo" ed una di "sham": nel primo caso, infatti, il campione è normalmente messo da parte e mantenuto a temperatura costante, mentre nel secondo, il campione è posto nelle stesse identiche condizioni di quello che sarà poi esposto, per essere sicuri che non ci siano delle differenze.

Dalla figura risulta evidente come non tutte le intensità di campo diedero luogo ad una differenza tra esposti e sham; è possibile addirittura individuare una zona centrale in cui non si ebbe alcun effetto.

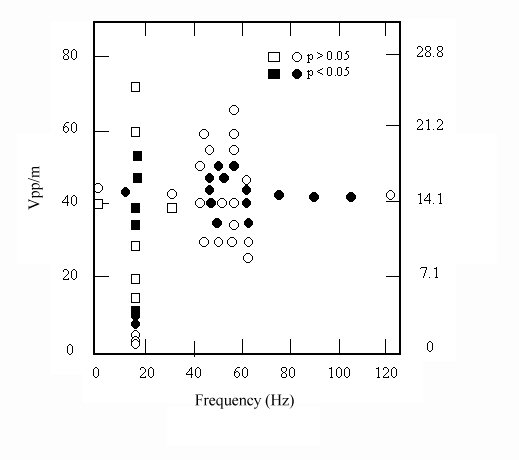

In conclusione, si era manifestata una sensibilità del materiale biologico alle ELF soltanto in corrispondenza di talune frequenze e talune intensità di campo. Il tutto può essere riassunto nel grafico di figura 4.

Figura 4

I pallini e i quadratini neri identificano un dato significativo; a voler essere più chiari il fatto che p sia minore di 0.05 significa che la zona di sovrapposizione tra la gaussiana relativa ai dati dello sham e quella relativa ai dati dell’esposto è inferiore allo 0.5%, e dunque è stata effettivamente riscontrata una differenza di comportamento a quella frequenza e a quell'intensità. Di conseguenza i pallini e i quadratini bianchi indicano che non si è trovata alcuna differenza di comportamento.

Questo grafico evidenzia ancora una volta che, fissata una frequenza, l’effetto è presente solo a certe ampiezze, mentre fissata un’ampiezza è presente solo a certe frequenze. La parola "windows" risulta pertanto appropriata in quanto si tratta proprio di finestratura, in frequenza come in ampiezza.

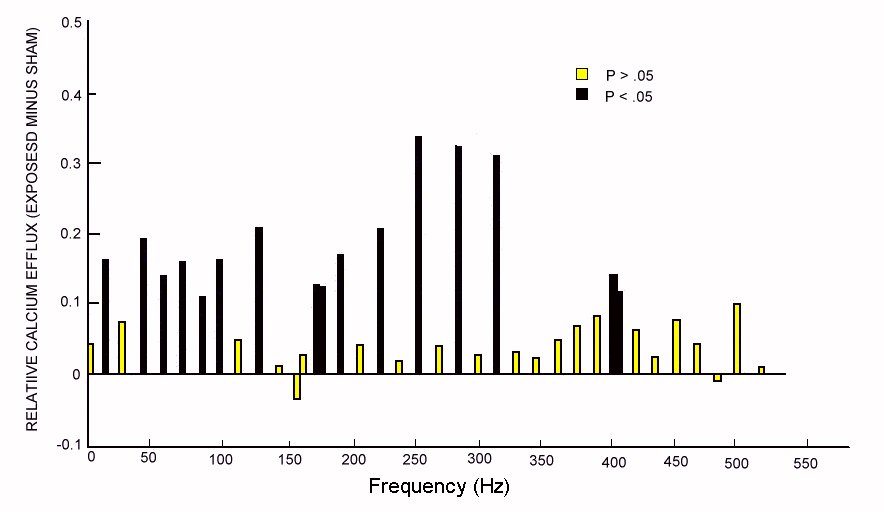

Uno studio più completo, risalente al 1988, è riportato in figura 5.

Figura 5

L’ampiezza è qui mantenuta costante, e la frequenza è fatta variare rivelando il solito effetto a finestra. Anche in questo caso le sbarrette bianche indicano una non significatività del dato.

Il fatto che l’interazione avvenisse soltanto in corrispondenza di finestre di frequenza e ampiezza, iniziò a creare un certo imbarazzo soprattutto in coloro che avrebbero dovuto elaborare delle normative; fissata per esempio l’ampiezza del segnale si sarebbero dovute consentire alcune frequenze e non altre. D’altra parte si era visto che, non solo le ELF, ma anche un segnale a microonde modulato poteva creare dei problemi, con l’ulteriore complicazione che non sempre l’intensità del segnale rimane costante (basti pensare a tal proposito al telefonino GSM).

Inoltre, a seguito degli esperimenti di Blackman, diversi gruppi di ricercatori tentarono di replicarli, ottenendo però risultati contrastanti: l’effetto finestra continuava ad essere riscontrato, ma le finestre non coincidevano. Ciò mise naturalmente in dubbio la significatività dei dati, e alimentò le perplessità di tutti coloro che ancora non erano convinti dell’esistenza di effetti non termici ad opera del campo elettromagnetico.

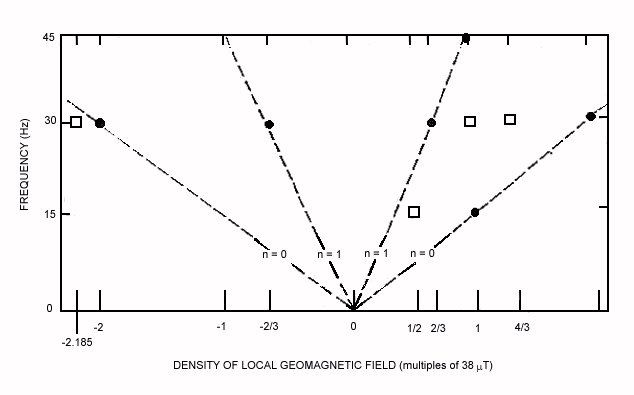

A questo punto Blackman ebbe una felice intuizione, riuscendo a fugare almeno in parte i dubbi sollevati dalla diversità di risultati ottenuti. Difatti pensò di misurare la densità locale geomagnetica in tutti i laboratori in cui erano stati svolti gli esperimenti, riscontrando delle differenze cui attribuì la responsabilità di quanto stava accadendo. Si faccia riferimento alla figura 6.

Ogni punto del grafico è ottenibile tramite la seguente formula:

![]()

dove B0 rappresenta l’intensità del campo terrestre. Se per esempio si suppone di avere sulle ascisse un valore pari ad 1 (B0 = 38 microtesla), si ottengono due valori di frequenza (16 Hz per n = 0 e 45 Hz per n = 1). Si scopre che, raddoppiando il valore del campo geomagnetico tramite delle bobine, anche le frequenze cui il fenomeno torna a manifestarsi raddoppiano. In altre parole il tutto è controllato dal campo geomagnetico presente nel luogo dove si effettua l’esperimento e, la non coincidenza delle finestre, dipende quindi dai diversi valori di campo locale.

Per dimostrare l’uniformità di risultati, Blackman dimostrò che il rapporto tra valore di campo geomagnetico e frequenza risultava assolutamente identico pur passando da un laboratorio all’altro.

Non è tuttavia chiaro, nella formula impiegata da Blackman, il ruolo del parametro n che sembra essere stato introdotto solo al fine di rendere più leggibili i dati ottenuti. A tal proposito, nella trattazione che segue, il legame tra campo geomagnetico e frequenza sarà del tipo:

![]()

dove A è una costante. Durante un seminario tenutosi nel 1984, fu avanzata l’ipotesi che A potesse essere pari a q/m, aprendo la strada allo sviluppo di un nuovo modello basato sulla definizione di frequenza di risonanza di ciclotrone. Come noto, infatti, una particella carica, accelerata in presenza di un campo magnetico statico, compie un percorso circolare intorno ad un asse con una frequenza direttamente proporzionale alla carica q ed al campo statico B0, e inversamente proporzionale alla massa m. Viene spontaneo chiedersi a questo punto quale sia, relativamente al caso in questione, la particella da considerarsi.