E' di interesse per i ricercatori la potenza assorbita da un soggetto biologico, allo scopo di valutare i danni che possono essere causati dall’esposizione a radiazioni elettromagnetiche. E’ importante anche conoscere la distribuzione di campo incidente sul soggetto per valutare con tecniche numeriche il SAR indotto.

3.1 Strumenti isotropici

Per misurare la densitá di potenza nell’aria sono stati messi a punto vari sistemi. Uno dei loro requisiti fondamentali è quello di non disturbare il campo elettromagnetico in cui sono immersi. Essi sono tridimensionali, in modo da permettere la conoscenza delle tre componenti del campo.

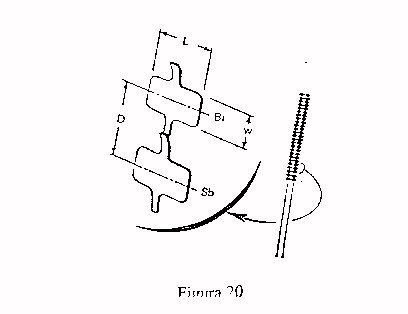

Aclan (1972) ha costruito uno strumento isotropo con una larga banda di frequenza (figure 20 e 21). Questo è formato da un sensore che consta di tre elementi elettrotermici ortogonali, ciascuno dei quali è formato da una serie di termocoppie a film sottile (antimonio-bismuto) depositate sotto vuoto spinto su un substrato plastico ed assicurate ad un supporto (Polyfoam a bassa densitá).

Ogni striscia di termocoppie (60) è piccola rispetto alla lunghezza d'onda dell'onda incidente, inoltre la resistenza lineare della striscia è elevata così da non disturbare il campo incidente.

Le tre strisce sono connesse in serie tramite fili ad elevata resistenza (non disturbano il campo) e l'uscita è letta da un voltmetro e dà luogo ad un segnale proporzionale al quadrato del campo elettrico totale.

A temperatura ambiente la sensibilitá è circa pari allo 0,05%. Le altre caratteristiche quali i sovraccarichi che può reggere per campi continui ed impulsivi sono in tabella 2 .

Bowmann (1971) ha presentato invece un modello che utilzza dei diodi al posto delle termocoppie: il campo a microonde che incide sul diodo crea una piccola differenza di potenziale ai suoi capi polarizzandolo.

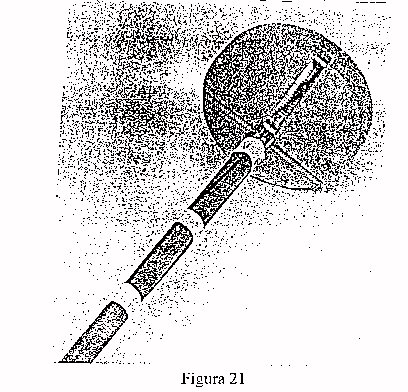

Lo strumento (figura 22) è composto da tre dipoli ortogonali, con dei diodi connessi tra i bracci dei dipoli, ogni diodo è connesso, mediante fili ad alta resistenza, a degli

amplificatori di segnale. Nel caso di campi di bassa intensità, in cui la lunghezza dei dipi (8mm) sia piccola rispetto alla lunghezza d'onda del campo, i segnali in uscita dei singoli amplificatori vengono sommati dando luogo ad un'uscita proporzionale al quadrato del campo elettrico totale.

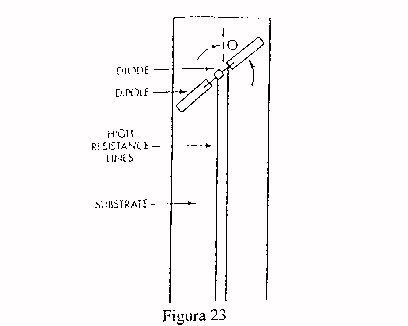

In figura 23 è mostrato in particolare lo schema di uno dei tre sensori: l'angolo tra i dipoli e l'asse delle linee ad alta resistenza è di 54,74° , in questo modo i tre sensori, montati sui lati di una piramide a base triangolare equilatera, diventano mutuamente ortogonali.

I diodi usati in questo strumento sono diodi Schottky. Non vengono usati i MOSFET perché, pur avendo una caratteristica quadratica migliore per la Vgs, presentano un'elevata capacità in ingresso (si otterrebbe un filtro passa-basso mentre serve con bassa frequenza di taglio).

Altre caratteristiche sono illustrate in tabella 2 dalla quale si può vedere come questo sia l'unico strumento abbastanza sensibile da misurare campi con densità di potenza più piccola di 0,01 mW/cm2.

| Narda 8606a | nsb/EDMb | RAHAM 3c | |

| Frequency range for 1dB

response to plane wave(GHz) |

|

|

|

| Dynamic range(mw/cm2) |

|

|

|

| Isotropic response(dB) |

|

|

|

| Continous overload (mW/cm2) |

|

|

|

| Peak overload (W/cm2) |

|

|

|

3.2 Sonde di temperatura

Sono stati messi a punto sistemi che sfruttano il legame tra l'assorbimento di energia a microonde e l'innalzamento della temperatura.

La differenza di temperatura rilevata da termistori o termocoppie può essere convertita in ampiezza del campo elettrico in funzione della posizione.

Utilizzando un metodo di questo tipo si incontrano però alcuni problemi:

- la termocoppia indica solo l'innalzamento della temperatura; bisogna considerare che quest'ultima può variare sia per motivi dovuti alla termoregolazione corporea che per effetto del campo elettromagnetico del segnale a microonde; si ricorda infatti che la termocoppia è un misuratore sensibile al campo elettromagnetico (Aslan le ha usate per misurare il campo stesso);

- il sensore di temperatura, lasciato nel tessuto, può introdurre un'alterazione del campo circostante e contribuire ad innalzare la temperatura localmente ;

- gli attuali sensori richiedono apprezzabili variazioni di temperatura per dare una misura e ciò li rende insensibili a bassi valori di SAR.

Per minimizzare questi problemi vengono utilizzate termocoppie molto piccole, in modo che possano prendere meno campo possibile pur riuscendo a determinare la temperatura.

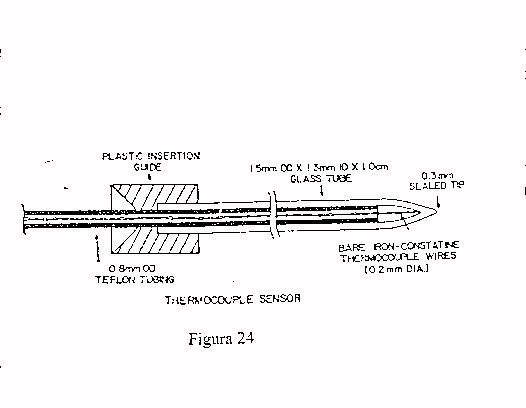

Si utilzza una pipetta di vetro o plastica (figura 24) di diametri esterno ed interno di 1,5 mm e 1,3 mm e lunga 1 cm, all'interno della quale si pone un sensore, formato da una termocoppia, di diametro 0,2 mm.

La termocoppia viene inserita nella pipetta, che è impiantata nel punto dove si desidera misurare l'assorbimento, una prima volta per annotare la temperatura iniziale; dopo questa viene estratta ed il corpo irradiato con un impulso ad elevata potenza (per innalzare sufficientemente la temperatura); si inserisce poi il sensore nella pipetta una seconda volta per misurare il nuovo valore della temperatura.

Il SAR viene calcolato attraverso la formula ![]() ,dove

c è il calore specifico del tessuto (Kcal/Kg per °C), t è

il tempo di esposizione e D T è la differenza

tra le due temperature misurate dalla termocoppia.

,dove

c è il calore specifico del tessuto (Kcal/Kg per °C), t è

il tempo di esposizione e D T è la differenza

tra le due temperature misurate dalla termocoppia.

Il breve tempo di irradiazione rende minimi i valori di calore scambiati dal tessuto per convezione, diffusione o effetti termoregolatori.

Questo metodo presenta però alcune difficoltà dovute all'uso della pipetta: la scelta della zona in cui deve essere impiantata; la coincidenza tra la zona di impiantazione e quella di massimo assorbimento; la necessita’ di impiantarne più di una , ciò che rende la misura lenta ed ingombrante, ecc.

Negli ultimi anni sono state sperimentate una grande quantità di sonde che permettono di misurare la temperatura senza far ricorso all'uso delle pipette e che possono essere usate anche durante l'irradiazione perché il calore prodotto dalla corrente indotta sulla sonda è trascurabile.

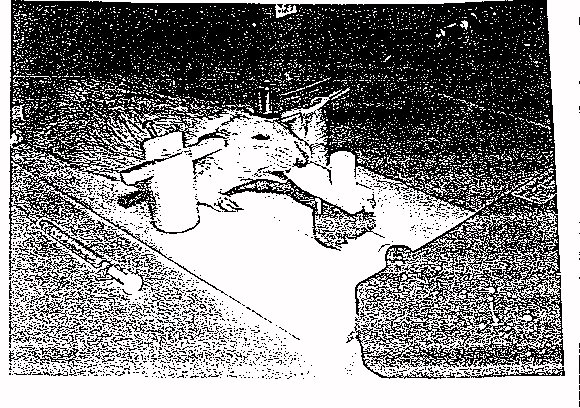

Queste possono essere formate da fibre ottiche o usare termistori in materiali speciali (per esempio in figura 25 viene utilizzata una sonda con un termistore in carbonio per misurare la temperatura della testa di un animale di laboratorio sottoposto ad irradiazione selettiva).

Recentemente si è introdotto l’uso di un termometro (figura 26) basato sul principio che alcune terre rare, eccitate da un segnale ottico, riemettono un segnale la cui lunghezza d'onda varia in funzione della temperatura a cui queste si trovano.

Sulla punta di una fibra ottica (diametro 2 mm e lunghezza da 2 a 15 m) vengono deposte le terre rare. Una lampada alogena emette luce ultavioletta che viene inviata alla punta della fibra ottica eccitando le terre rare; la luce emessa da quest'ultime è trasmessa allo strumento ed è analizzata con uno spettrometro a due canali. Calcolato il rapporto delle intensità dei due canali, un microprocessore riesce a determinare la temperatura.