Verranno ora illustrate le principali tecniche di misura del tasso di assorbimento specifico insieme ad alcuni dati sperimentali, confrontati con quelli ottenuti con metodi teorici.

Misure termografiche

Le camere termografiche forniscono un metodo di misura della distribuzione della temperatura all’interno del cadavere di un animale, o di un fantoccio riempito di materiali che simulino il comportamento dei tessuti biologici.

Il principio di funzionamento si basa sull’emissione da parte dell’oggetto nel campo dell’infrarosso.

L’intensità della radiazione dipende dalla temperatura della superficie, che può quindi essere rilevata con una scansione effettuata da un radiometro.

Vari sono i problemi connessi con questo tipo di misura. Una prima difficoltà consiste nella caratterizzazione dell’oggetto sottoposto all’irradiazione. Poiché questo genere di misure può richiedere diverso tempo per completare la scansione di tutto il corpo, l’utilizzo di cadaveri di animali presenta il difetto che difficilmente si riescono a mantenere costanti le condizioni del tessuto biologico per tutta la durata dell’esperimento.

I fantocci sono fabbricati con materiali che simulano le proprietà dielettriche dei vari tessuti (grasso, muscoli, cervello, ossa, ecc.). Le proprietá fisiche di questi materiali saranno discusse sucessivamente. In figura 27 sono mostrati alcuni modelli corrispondenti a diversi stadi dell’età di un ratto (tra uno e sessanta giorni di vita).

Un secondo problema riguarda la definizione della sorgente; poiché nelle camere anecoiche si possono inserire solo oggetti di piccole dimensioni, sembrerebbe proibitivo effettuare misure termografiche significative per il corpo umano. Per ovviare a questo inconveniente si ricorre a criteri di scalatura.

L = sL’ e = e ‘ Pa = Pa’ / s

f = f’’/ s s = s ‘ / s

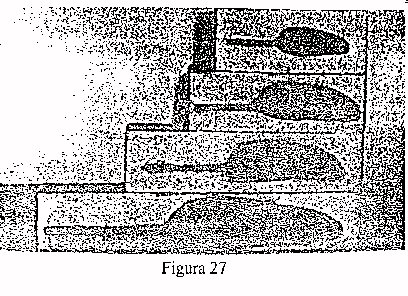

Ciò, in base ai criteri di scalatura precedentemente esposti, corrisponde ad irradiare un uomo di 1.74 m. con una radiazione operante ad una frequenza di 31 MHz, vicino quindi alla situazione di risonanza identificata col modello dell’ellissoide prolato.

Le braccia non sono interessate da questo fenomeno, in quanto disposte parallelamente al tronco che, a causa della sua ampia sezione trasversale deriva la maggior parte della corrente indotta.

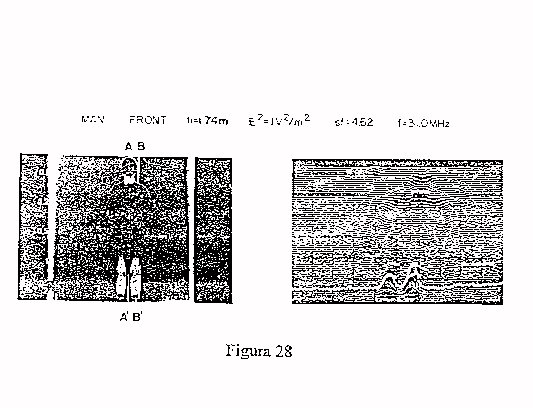

Nella figura 29 vengono riportati gli andamenti del SAR per due diverse sezioni del corpo; nella prima viene indicato dalla freccia il massimo in corrispondenza del collo, nella seconda quello in corrispondenza delle caviglie, dove viene raggiunto il valore di 134 mW/g.

In figura 30 sono mostrati i risultati relativi ad un esperimento analogo, nel quale però il campo magnetico è polarizzato perpendicolarmente al piano frontale.

Si nota immediatamente che i valori massimi del SAR sono situati in punti differenti; ciò perché in questo caso il contributo dominante è fornito dalla corrente parassita circonferenziale che, a differenza di quella longitudinale, si concentra in zone caratterizzate da bruschi cambiamenti nella geometria.

Se il campo elettrico viene applicato lateralmente rispetto al corpo, l’assorbimento maggiore si ha ancora nella zona del collo. In questo caso pero il valore massimo del SAR è inferiore rispetto al caso precedente, perché diminuisce la differenza tra la sezione trasversa delle spalle e quella del tronco.

Incrementando la frequenza emessa fino a 915 MHz e irradiando lo stesso modello usato negli esperimenti precedenti, è possibile simulare l’esposizione di un uomo di 70 Kg. sul quale incida un’onda piana a 198 MHz.

I risultati sono mostrati nelle figure 31 e 32 per due diversi tipi di orientazione e il massimo del SAR si ha ancora in corrispondenza del collo e delle caviglie. Inoltre l’onda incidente lateralmente produce un SAR più elevato della stessa onda incidente frontalmente. Ciò perché nell’uomo la sezione sagittale è più piccola di quella trasversale e quindi la medesima corrente longitudinale nel primo caso viene confinata in un’area minore.

I risultati sperimentali confermano la presenza di punti caldi all’interno del corpo umano; così, anche se il SAR mediato sull’intera massa può non assumere valori considerevoli, l’energia assorbita potrebbe comunque causare danni biologici, non essendo distribuita in modo uniforme.

4.2 Misure effettuate con sonde

Le misure termografiche effettuate con l’impiego del radiometro a infrarossi

sono lente e costose; maggiore facilitá di impiego presentano le

tecniche che utilizzano sonde inserite all’interno dei fantocci. In questo

caso i modellini sono riempiti di soluzione salina, per permettere alla

sonda di muoversi liberamente all’interno. L’esterno è costituito

di plastica trasparente alla radiazione elettromagnetica. Una delle possibili

definizioni di SAR è quella di quantità di energia ceduta

nell’unità di tempo ad una celletta elementare di materiale. L’unità

di volume viene rappresentata nel nostro caso dall’interessamento di una

zona piccola di liquido (misura locale). Al sistema viene fornito un segnale

elettromagnetico impulsato ad elevata potenza (dell’ordine del ![]() ).

).

Il fantoccio inizierà a scaldarsi, e per effetto di un’inerzia termica la temperatura tenderà esponenzialmente ad un valore costante dipendente dall’equilibrio tra la potenza fornita e quella che l’oggetto è in grado di dissipare. Se il campo fornito è elevato, i punti caldi tenderanno ad assumere istantaneamente una temperatura maggiore rispetto alle altre parti del corpo. Successivamente, il calore tenderà a diffondersi, anche per effetto di moti convettivi e tutto il corpo assumerà la stessa temperatura. Questo è un effetto indesiderato perché non sarebbe possibile stabilire dove viene deposta la maggior parte della potenza. Per ovviare a questo inconveniente, si misura la pendenza della curva temperatura-tempo nel suo tratto iniziale. Moltiplicando la D T / D t per la capacita termica del materiale, si ottiene la quantità di calore assorbita dal soggetto nell’unità di tempo. La misura deve essere effetuata il più rapidamente possibile, ma affinché possa essere significativa, la variazione di temperatura non deve risultare troppo piccola: è per questo motivo che si immette molta potenza nel fantoccio. Considerando anche che l’andamento del SAR è comunque lineare rispetto alla potenza, si è in grado di quantificare comunque il valore del SAR.

Lo svantaggio delle misure effettuate con sonde sta nel fatto che queste creano una deformazione delle linee di campo, per effetto della discontinuità dielettrica generata dalla loro stessa presenza.

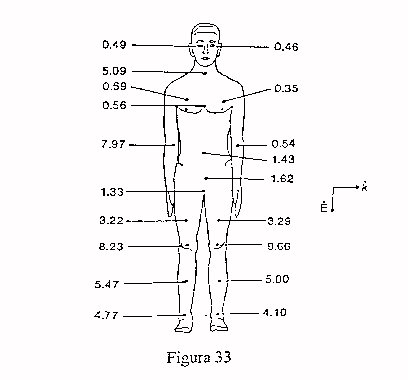

Le sonde sono infatti deposte su materiali plastici o ceramici che hanno costanti dielettriche molto basse se confrontate con quella della soluzione salina che riempie il fantoccio. In figura 33 è riportata la distribuzione del SAR ottenuta con sonde di misura.

Il vettore campo elettrico è diretto lungo la direzione longitudinale

del corpo, e il fronte d’onda incide lateralmente. I risultati sono molto

simili a quelli ottenuti col radiometro a infrarossi; permane la presenza

di punti caldi in prossimità del collo, delle gambe e delle braccia.

Il più alto assorbimento avviene nella regione delle ginocchia;

i valori sono normalizzati rispetto al SAR medio che è di 0.02 W/

Kg. per un ![]() di densità

di potenza dell’onda incidente.

di densità

di potenza dell’onda incidente.

L’effetto di messa a terra può essere drasticamente ridotto interponendo un sottile strato isolante tra i piedi e la terra (ad esempio calzature con suole di gomma); con pochi centimetri di spessore si rientra nel caso di spazio libero.

4.3 Esempi di misure su animali da laboratorio

Lo scopo degli esperimenti effettuati su animali da laboratorio, è quello di ottenere per estrapolazione indicazioni sull’energia necessaria per alterare il sistema di termoregolazione dell’uomo.

Un primo tipo di esperimento, che ha lo scopo di verificare i rischi di lunga esposizione, prevede di sottoporre roditori al segnale elettromagnetico ininterrottamente, dalla nascita fino alla morte.

Poiché la massa dell’animale cambia notevolmente durante l’esperimento, il SAR varia, pur rimanendo costante la densità di potenza dell’onda incidente.

| Body mass (g) | Average SAR(mW/g)(mean + s.d.) |

|

|

0.94 + 0.27

0.42 + 0.09 0.46 + 0.08 0.49 + 0.26 0.32 + 0.18 0.18 + 0.07 0.14 + 0.04 0.09 + 0.08 |

Nella tabella 3 sono mostrati i risultati per irradiazione ad una frequenza di 2.45 Ghz. In accordo con la teoria, il SAR diminuisce all’aumentare della massa corporea. La seconda e la terza riga si riferiscono rispettivamente a topi e a hamsters cinesi , mentre gli altri sono ratti.

|

|

Body mass(g) | SAR(mW/g)(mean + s.d) |

|

|

|

|

Un altro esperimento consiste nel mantenere costante la massa dell’animale, variando la frequenza del segnale emesso. I risultati sono riportati in tabella 4 e risulta evidente la presenza del picco di risonanza in alta frequenza.

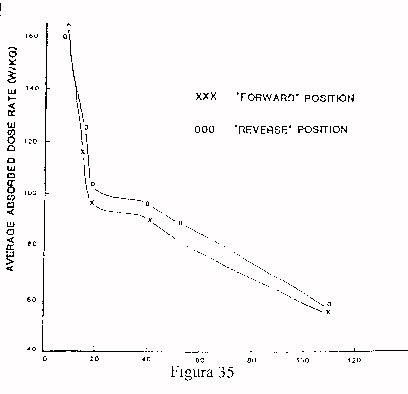

Poiché durante l’esperimento gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi, affinché non siano sottoposti ad uno stress eccessivo, si è verificato per mezzo dei fantocci già mostrati in figura 27 che un cambiamento di orientazione del corpo non modificasse i risultati in modo significativo.

La figura 35 mostra che effettivamente la variazione è minima. Il SAR medio globale, all’aumentare della massa dell’animale, dapprima scende bruscamente, poi decresce gradualmente nel passaggio dalla zona di risonanza a quella di post-risonanza

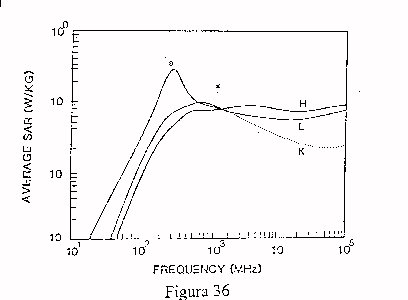

La figura 36 si riferisce ad esperimenti effettuati su una scimmia Rhesus, confrontati con i dati ottenuti per un ellissoide prolato avente il semiasse maggiore di 20 cm. e il semiasse minore di 6.5 cm.

I risultati sperimentali forniscono in genere valori leggermente più alti, dovuti ai SAR più elevati che si hanno nelle braccia rispetto al tronco e non essendo considerata la presenza di braccia nei modelli sferoidali.

Pochi dati sono stati ottenuti per mezzo di esperimenti su soggetti umani.

La tabella 5 mostra i SAR globali di tre volontari esposti in camere

TEM a 18.5 Mhz. nelle sei possibili configurazioni di campo, con un livello

massimo di potenza assorbita limitato ad un Watt.

|

|

|

Calculated Human average |

EHK KEH KHE HEK HKE Height (cm) Mass (kg) |

22.3 + 31 18.4

+ 3.7 26.8+ 2.2

1.5 +5.5 12.3 + 2.7 15.8 +1.9 3.5 +2.9 2.8 + 0.9 3.7 + 0.7 0.9 + 1.5 -0.4 + 1.6 2.3 + 1.1 1.7 + 1.4 0.0 + 1.6 3.0 + 1.0 0.3 + 0.9 -0.7+1.5 -1.7+2.3 175.3 178.2 179.5

84.6 77.7 73.2 |

|

Si nota immediatamente che soggetti diversi forniscono risultati differenti alla stessa frequenza; ciò avviene perché le misure sono effettuate in prossimità della frequenza di risonanza, e modeste variazioni nelle dimensioni possono condurre a forti cambiamenti nella potenza assorbita.

La configurazione di maggiore pericolo è quella chiamata EKH (vettore E parallelo all’altezza del corpo, K alla direzione laterale e H a quella sagittale).

I valori di SAR ottenuti sono notevolmente differenti da quelli calcolati su modelli ellissoidali, risultando superiori almeno di un fattore due.

Spesso non è sufficiente calcolare i valori di SAR complessivi irradiati all’interno del soggetto, ma può essere importante ricavare informazioni sulla distribuzione dell’energia assorbita nei vari punti del corpo.

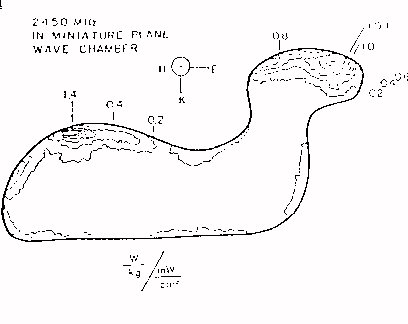

Un esempio di questo tipo di dosimetria è riportato in figura 37 e si riferisce ad un coniglio irradiato a 2.45 GHz. L’assorbimento è quasi interamente concentrato sulla superficie del corpo, per effetto dell’alta frequenza della radiazione emessa. Punti caldi sono evidenziati sul capo e nella regione dorsale, indicando la presenza di risonanze locali.

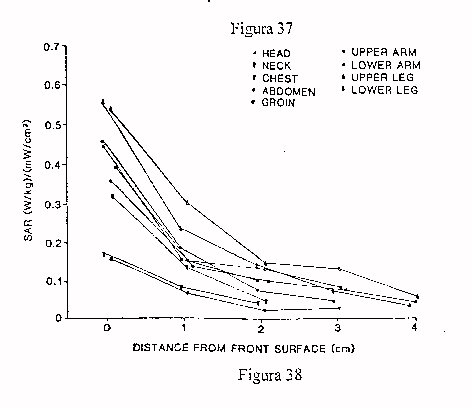

In figura 38 sono infine graficati gli andamenti del SAR per varie parti di un modello umano irradiato da un’onda piana a 2.0 GHz. Viene confermato il decadimento del SAR, all’aumentare della distanza dalla superficie, ma anche la selettività dell’assorbimento dovuta a fenomeni di risonanza.