6.1 - Schwan ( 1953 )

6.2 - ANSI ( American National Standard

Instirute )

6.2.1 - Prima normativa

americana ( ANSI 1974 )

6.2.2 - Standard ANSI

1982

6.2.2.1

- Critica di Gandhi ( 1986 )

6.2.2.2

- Critica ed osservazioni di J. C. Lin

6.2.3 - Standard ANSI

1992

6.2.4 - Confronto

fra i limiti di ANSI 1982 e ANSI 1992

6.2.5 - IEEE C 95.1

- 1992

6.3 - ACGIH 1988 ( American Conference

of Governmental Industrial Hygienists )

6.4 - Confronto fra i limiti di ANSI 1982

e ACGIH 1988 .

6.5 - NIOSH 1978 ( National Institute for

occupational Safety and Health )

6.6 - Confronto fra i limiti di ANSI 1978

e ANSI 1982

La prima proposta di standard fu fatta da Schwan nel 1953

. Egli fece degli esperimenti sugli animali e da questi trasse delle conclusioni

di tipo fisiologico : il tasso massimo di lavoro che può essere

sostenuto per un certo numero di ore richiede al corpo di dissipare circa

750 W , mentre il totale assorbimento di 100 W/m2 ( ossia 10 mW/cm2 ) incidente

su campioni di corpo di estensione di 0.7 m2 determinerebbe un calore aggiunto

di 70 W , che risulta piccolo se paragonato con quello determinato

dalla più semplice attività manuale ; ed è infatti

inferiore rispetto al tasso metabolico a riposo .

Il livello di 100 W/m2 è 10 volte inferiore

rispetto ai livelli di esposizione che creano disturbi ai testicoli e agli

occhi ( che sono i due organi più sensibili agli effetti termici

).

In questo standard si è fatta l' assunzione che

il riscaldamento dei tessuti del corpo ( effetto termico ) sia la conseguenza

più importante dell' assorbimento di energia alle RF . Lo standard

americano propone di mantenersi a livelli più bassi se ci sono altre

fonti di calore e consente di alzarli in condizioni di freddo intenso.

In conclusione : Schwan sostenne che una potenza superiore a

100 W/m2 potesse essere rischiosa e pose tale valore come limite ( costante

) , indipendentemente dalla frequenza .

6.2 ANSI ( American National Standards Institute )

Gli studi di Schwan furono portati avanti e vennero esaminati

gli effetti comportamentamentali e biologici degli animali sottoposti alle

RF e MW (attività agitata , sospensione del lavoro o sua diminuzione

, minore resistenza , percezione dell' esposizione ai campi , comportamento

aggressivo ).

Un passo importante (fatto tra il 1970 e il 1972 ) è quello

relativo alla definizione di SAR ( SAR = Specific Absorption Rate ) .

Vai all'inizio del capitolo

Vai all'inizio del paragrafo

6.2.1 Prima normativa americana ( ANSI 1974 )

Dagli studi fatti l' ANSI ha trovato il valore di SAR medio

[ dovuto ad un' esposizione acuta ( ossia ad elevata

potenza e breve durata ) all' energia elettromagnetica ] per il quale non

si hanno danni sulla salute degli animali ; tale valore scalato alle

dimensioni umane risulta pari a 4 W/Kg e siccome esposizioni

prolungate possono creare danni si è deciso di ridurlo di un fattore

10 scendendo a 0.4 W/Kg.

L'intervallo di esposizione è di 6 minuti perché

è il tempo necessario al sistema termoregolatorio per smaltire

un SAR di 0.4 W/Kg ; la densità di potenza massima permessa è

risultata essere pari a 10 mW/cm2 .

Negli studi del "72 ( su cui si fondava la normativa del

"74 ) il livello di 10 mW/cm2 era stato considerato costante durante tutto

l'intervallo di esposizione , ma studi successivi ( fatti nel "76-"78-"79

) mostrarono la presenza di un fenomeno di risonanza , ossia : i rischi

inerenti alla salute ( relativi all'esposizione alle RF e MW ) sono direttamente

collegati all'assorbimento e alla distribuzione dell'energia nel corpo

, che sono fattori dipendenti a loro volta dall'orientazione del corpo

, dalla frequenza e dalla polarizzazione dell' onda incidente ; quindi

, a parità di energia incidente , la quantità di energia

assorbita non è la stessa a tutte le frequenze , ma esistono degli

intervalli in cui l'assorbimento di energia è molto elevato ( ciò

deriva dalla natura dei tessuti e dal loro contenuto di acqua ) .

Dal 1974 in poi , inoltre , c'è stata l' elaborazione

dell' uomo nei vari modelli : uomo a sfera , a ellissoide prolato , a cubetti

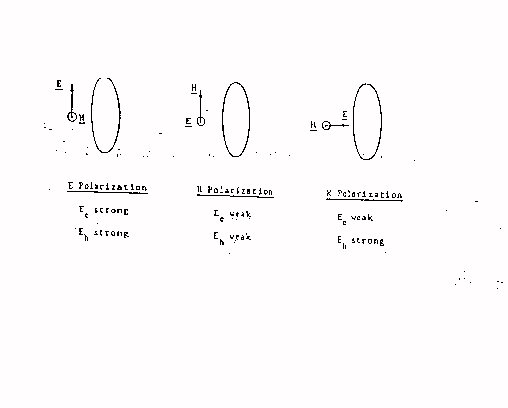

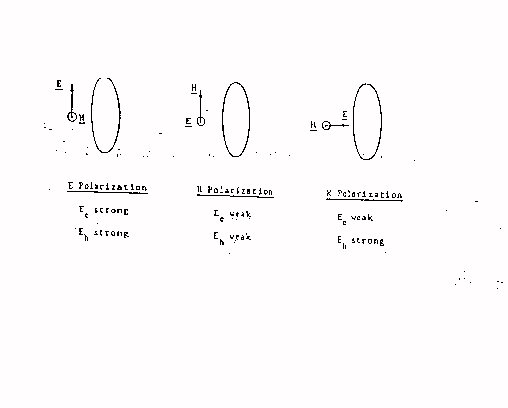

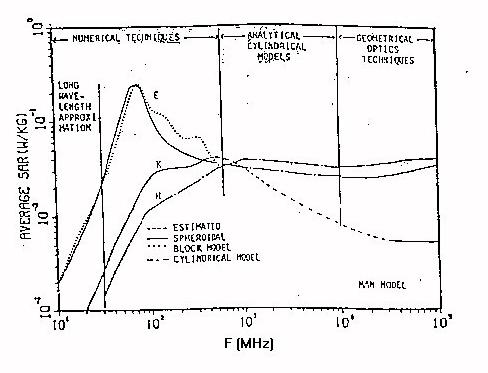

. Per i tre tipi di polarizzazione , nel caso di modello sferoidale , risulta

:

Sia la teoria sia gli esperimenti hanno mostrato che l'assorbimento

a RF e MW nel modello a sferoide prolato raggiunge un massimo quando l'asse

del corpo è parallelo al vettore campo elettrico ed è pari

, approssimativamente , a 4/10 della lunghezza dell' onda incidente

( a RF e MW ) .

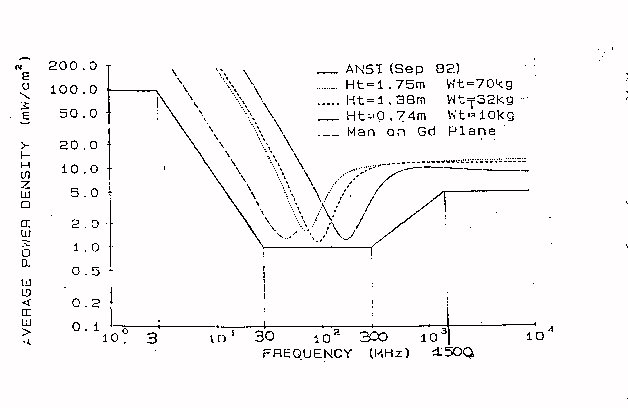

Esponendo uomini di diverso peso e di diversa altezza ad una

potenza media incidente pari a 10 mW/cm2 si ha :

Si vede che la frequenza di risonanza sarà tanto maggiore quanto più piccole sono le dimensioni del corpo ; inoltre un uomo con i piedi ( nudi ) a terra ( Man on Ground Plane ) ha una frequenza di risonanza più bassa rispetto ad un uomo normalmente esposto ( e anche rispetto ad un bambino ) . Questo concetto è stato tenuto in considerazione per le normative americane del 1982.

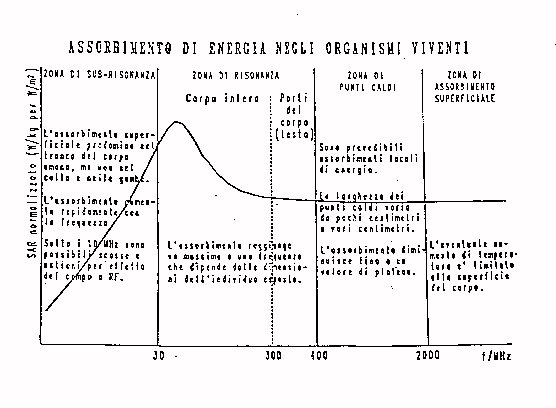

Basandosi sulle caratteristiche di assorbimento nel corpo

umano , il range di frequenza delle RF e delle MW può essere suddiviso

in quattro regioni ( Schwan 1982 ; IRPA 1988 ) :

a) ZONA DI SUB-RISONANZA ( frequenze inferiori ai 30 Mhz ) : predomina

l'assorbimento per il tronco umano , ma non per il

collo e le gambe ; l'energia assorbita aumenta rapidamente

all'aumentare della frequenza . Sotto i 10 Mhz sono possibili scosse e

ustioni per effetto del campo a RF.

b) ZONA DI RISONANZA ( frequenze che vanno da 30 a 400 Mhz ) : l'assorbimento

raggiunge un massimo ad una frequenza che dipende

dalle dimensioni dell' individuo esposto , da 30 a 300 Mhz

risuona l' intero corpo , da 300 a 400 Mhz risuonano solo alcune

parti del corpo quali la testa .

c) ZONA DI PUNTI CALDI ( frequenze che vanno da 400 Mhz a 2-3

Ghz ) : l'assorbimento significativo di energia localizzata è prevedibile

ad una densità di potenza incidente di circa 100 W/m2.L'assorbimento

di energia diminuisce quando la frequenza aumenta , fino ad arrivare

ad un valore di plateau e la larghezza della zona degli hot

spot va da diversi centimetri ( a 915

Mhz ) a circa 1 cm ( a 3 Ghz ) .

d) ZONA DI ASSORBIMENTO SUPERFICIALE ( frequenze superiori a

2 Ghz ) : l'eventuale aumento di temperatura è limitato

alla superficie del corpo .

6.2.1.1 Limiti di ANSI 1974

Un problema dipende dal fatto che si può essere esposti a più sorgenti contemporaneamente e l' ANSI 1974 considerò solo il caso in cui uno o più trasmettitori si trovassero nello stesso range di frequenza ( come mostrato in figura ) :

In questo caso calcolare se la potenza incidente complessivamente

supera la soglia consentita in questo range è molto facile ( basta

applicare il teorema di Parseval ) : si fa la somma dei segnali e si verifica

che tale somma si trovi al di sotto dei limiti consentiti.

Il problema nasce quando si è sottoposti a due o più

sorgenti che si trovano a frequenze diverse ( come nel caso rappresentato

in figura ) :

In questo caso bisogna fare una sorta di normalizzazione ( ed è ciò che è stato fatto dalla nuova normativa ) , nel seguente modo :

1) si calcolano i rapporti livello sperimentale-livello di soglia

per ciascun segnale ,

2) si esprimono tali rapporti in forma percentuale e si sommano i

valori percentuali ottenuti ,

3) se la percentuale ottenuta complessivamente è maggiore

o uguale al 100% , il livello incidente complessivamente è al

di sopra della soglia , altrimenti non si hanno pericoli .

In formule ( nel caso particolare di tre sorgenti ) :

T1 T2

T3

--- + ---- + .--- <=

1

(10)

N1 N2

N3

dove :

T1 , T2 , T3 sono i

trasmettitori

N1 , N2 , N3 sono le

normative relative a ciascun trasmettitore ( che si trova ad una

determinata frequenza )

Vai all'inizio del capitolo

Vai all'inizio del paragrafo

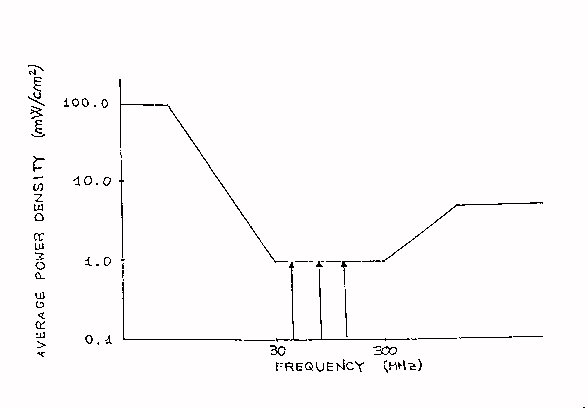

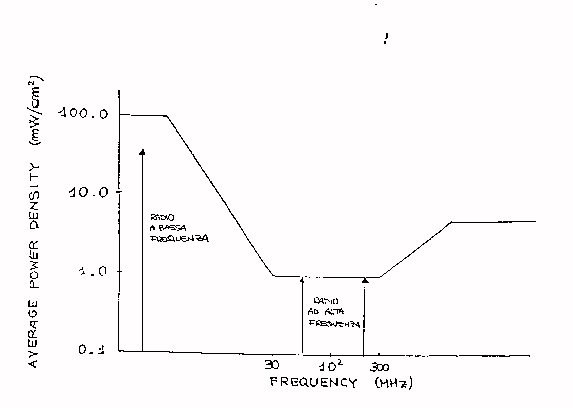

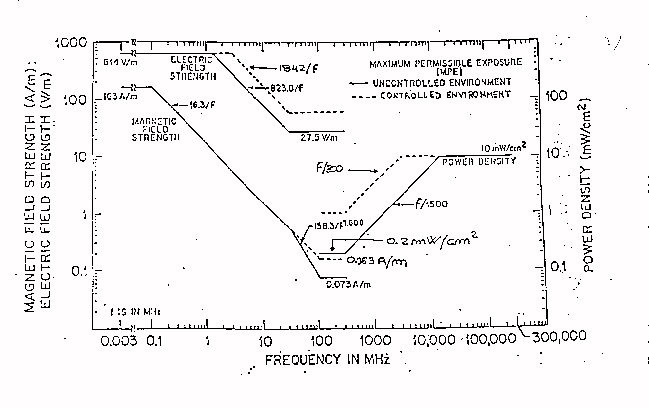

In base alle considerazioni fatte si decise di mantenere

fisso il livello del SAR ( 0.4 W/Kg ) e di non fissare più la potenza

incidente ( costante e ) pari a 10 mW/cm2 ( vedi figura seguente

) :

L'ANSI ha proposto il principio ALARA ( As Low As Reasonably

Achievable : basso quanto ragionevolmente possibile ) e , quindi ci

si è mantenuti al di sotto dei valori ritenuti

pericolosi ( come indicato nella figura precedente ) :

- da 300 Khz a 3 Mhz si accettano densità di potenza

fino a 100 mW/cm2 ;

- da 3 a 30 Mhz la densità di potenza scende come 1/f2 (

la curva scende rapidamente )

- da 30 a 300 Mhz la densità di potenza accettabile scende fino

ad 1 mW/cm2;

- da 300 Mhz a 1.5 Ghz la densità di potenza risale

proporzionalmente ad f ;

- per frequenze superiori ad 1.5 Ghz la densità di potenza

arriva ad un valore di 5 mW/cm2 .

I valori trovati per i limiti di densità di potenza

e di intensità di campo ( elettrico e magnetico ) sono riportati

nella tabella , valida sia per la

popolazione che per i lavoratori esposti

alle radiazioni a RF e MW :

Frequency range |

Power density |

Electric field strength |

Magnetic field strength |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Il range di frequenza a cui la tabella fa riferimento va da 300 Khz a 100 Ghz e le esposizioni a cui si riferisce sono mediate su 6 minuti . In realtà i livelli riportati in tabella sono permessi se si può dimostrare che il SAR medio ( ossia : mediando i valori di SAR trovati nei 6 minuti ) dell' energia è inferiore a 0.4 W/Kg e il tasso di picco non supera 8 W/Kg in nessuna parte del corpo . Emissioni da dispositivi radianti inferiori a 7 W e a frequenze al di sotto di 1 Ghz sono esentate . Sopra 1 Ghz i dispositivi vengono trattati caso per caso .

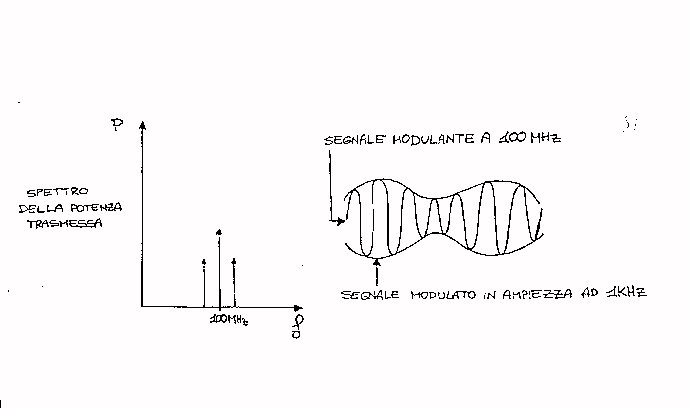

Il segnale incidente può essere continuo o impulsato :

* nel caso di SEGNALE CONTINUO posso distinguere due sottocasi :

a)segnale continuo con potenza associata uniforme : l'energia ( calore

) ceduta al soggetto irradiata per 6 minuti è pari alla

potenza incidente per 6 minuti.

b)segnale continuo con potenza associata non uniforme ( esempio : segnale

modulato in ampiezza ) : consideriamo un segnale modulato in ampiezza proveniente

da una stazione trasmittente con portante modulata ad 1 Khz

( vedi figura seguente ) :

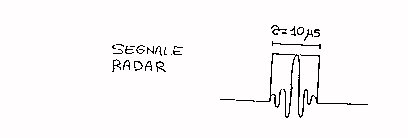

*Considerando i SEGNALI IMPULSATI e prendendo come esempio il

classico segnale radar :

L'impulso ha durata molto breve , quindi si può

sempre considerare la durata di esposizione di 6 minuti con la condizione

di mandare un solo impulso in quest' arco di tempo.

Essendo l' impulso così stretto la potenza ad esso

associata è molto maggiore rispetto alla potenza associata al segnale

continuo ( infatti tanto minore è la durata dell'impulso tanto maggiore

sarà la potenza ad esso associata ) .

Bisogna , però , ricordare che il valore di potenza mediato

su 6 minuti non deve superare la soglia massima di 100 mW/cm2 stabilita

dalla normativa .

Si definisce come esempio la seguente tabella relativa

al legame durata dell'impulso-potenza incidente ( per un impulso

della durata di 10 microsecondi ) :

tab.6

Potenza incidente |

Intervallo di radiazione |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La modalità di riscaldamento del soggetto sarà

diversa , quindi , nei due casi di radiazioni continue e impulsate : nel

primo caso la potenza gli viene inviata gradualmente ( nell'arco di 6 minuti

) , nel secondo caso gli viene inviata istantaneamente .

6.2.2.1 Critica di Gandhi ad ANSI 1982 ( 1986 )

Gandhi ha messo in luce diversi problemi connessi con la

linea guida scelta dall' ANSI 1982 : tali problemi riguardano le elevate

correnti indotte a RF , l' alto valore di SAR che può essere misurato

in alcune parti del corpo e i rischi da contatto causati da oggetti esposti

per i valori di campo elettrico ( raccomandati dall' ANSI ) alle frequenze

comprese tra 300 Khz e 62.5 Mhz .

Inoltre , la linea guida ( scelta dall' ANSI ) di 50 W/m2 per le onde

millimetriche ( frequenze maggiori di 30 Ghz ) può essere vicina

alle densità di potenza che possono causare sensazioni di estremo

calore per esposizioni di tutto il corpo .

6.2.2.2 Critica ed osservazioni di J.C.Lin ( 1989 )

Lo standard ANSI del 1982 presentava dei punti critici non risolti

ed è per questo che nel 1991 fu proposto un nuovo standard , approvato

poi nel 1992 .

I punti critici esaminati nella nuova normativa sono :

1) RANGE DI FREQUENZA

2) TEMPO DI MEDIA ( si riferisce all’ intervallo di tempo in cui effettuare

le misure , cioè l’ intervallo di esposizione )

3) MPE

4) POTENZA DI PICCO ( impone una limitazione anche sul valore di picco

istantaneo , lo standard 1982 si riferiva a potenze mediate sull’ intervallo

di 6 minuti )

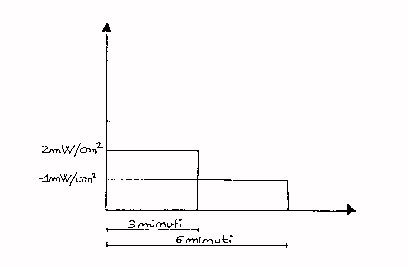

Nello standard 1982 si chiedeva un tempo di esposizione

di 6 minuti e 1 mW/cm2 , però si sarebbe

anche potuto considerare 3 minuti e 2 mW/cm2 , ...

Restringendo sempre di più il tempo di esposizione ( fino

ad arrivare all'impulso ) si ottengono potenze sempre più elevate

e quindi è nata l'esigenza di fare degli studi per vedere se impulsi

di breve durata ed elevata intensità potessero essere dannosi :

Pulse duration |

Net power |

Power densit |

Power absorption |

Temp rise |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Alcuni di questi studi possono indurre negli animali la perdita della conoscenza e alterazioni dell’ECG (e questo per densita’ estremamente elevate ) ; si è in presenza di fenomeni termici e quindi si hanno aumenti elevati di temperatura .

Le radiazioni impulsate possono penetrare più profondamente ed essere assorbite più delle radiazioni ad onda continua aventi la stessa frequenza portante . Le armoniche di ordine più alto sono attenuate fortemente dai tessuti biologici , mentre le armoniche a frequenze più basse rispetto alla portante sinusoidale penetrano più fortemente rispetto a quelle ad onda continua .

Nella vecchia normativa ( 1982 ) i limiti , nei vari

range di frequenza , per segnali ad onda continua , vengono dati bella

tabella seguente :

Frequency range |

Electric field strength |

Magnetic field strength |

Power density |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Per segnali impulsati:

Exposure duration (sec) |

_________________Power_density_(W/m2)_______________________ |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

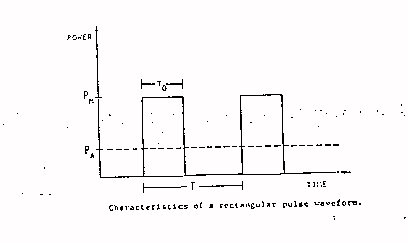

Si parte da durate di 1 ora , 1 minuto , 1 secondo , ...

e si vede che il legame che c'è tra la durata dell' impulso e la

massima potenza è inversamente proporzionale .

La capacita' dell' aria di reggere un certo campo elettrico

darà un valore di 3 x 10^6 V/m a cui corrisponde 1.2 x 10^10 W/m2

. Questo fa vedere che ( applicando la vecchia normativa ) considerando

, per esempio 10 W/m2 per 6 minuti e stringendo man mano l'impulso , si

arriva ad un punto in cui , se l'impulso è minore di 10-7 sec. ,

si superano 3.6 x 1010 W/m2 che è una situazione non realistica

la quale viene , però , consentita dalla normativa .

Se si considera un impulso rettangolare :

Tra le sorgenti impulsive ci sono quelle radar ( che possono

raggiungere picchi dell'ordine dei GW ) , acceleratori nucleari di particelle

e simulatori di esplosioni nucleari .

Nella tabella che segue sono rappresentati generatori

di segnali di potenza dell'ordine dei MW :

Frequency |

Peek Power |

Generating Device |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La forma del campo elettrico del segnale EMP è mostrata nella figura seguente :

fig20

Numerosi effetti somo stati rilevati negli ultimi anni in seguito

ad esposizioni a singolo impulso : esposizioni di

teste di animali di laboratorio e soggetti

umani a radiazioni alle MW pulsanti determinano sensazioni acustiche nei

soggetti esposti . I risultati ottenuti indicano che c’è una bassa

probabilità che i fenomeni di udito alle MW siano determinati da

un’ interazione degli impulsi direttamente con il nervo cocleare o con

neuroni in strutture più interne del condotto uditivo , ma c’è

una probabilità più elevata che l’ energia impulsata

a MW provochi un’ onda termoelastica di pressione sui tessuti soffici che

attiva i recettori interni dell’ orecchio .

Sebbene la reazione al fastidio dovuta ad impulsi a MW non sia

stata esplicitamente valutata su uomini o animali, gli studi hanno dimostrato

che i topi da laboratorio trovano l’effetto uditivo dovuto alla MW sufficientemente

fastidioso al punto che si sentono motivati ad evitare l’esposizione

.

Un problama che rimane è il seguente : i fenomeni di

udito determinati dalle MW sono un rischio per la salute dell’ individuo

esposto ?

tab.11

Exposure duration |

Net Power |

Incident Power* |

Brain absorption |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Esposizioni sia di animali in laboratorio che di uomini alle

radiazioni a MW impulsate possono dare risposte sia fisiologiche che psicologiche

al soggetto esposto . Inoltre , questi effetti possono verificarsi per

livelli di potenza incidente che si trovano al di sotto dei limiti ANSI

1982 per la sicurezza delle persone esposte :

tab.12

Response |

Exposure duration(sec) |

Incident Power(W/m2) |

Peek SAR |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sebbene l’ effetto del potenziale biologico di impulsi elettromagnetici

(EMP ) sia stato rilevato da qualche tempo , la sua importanza è

stata riconosciuta solo recentemente .

Nonostante ci sia ancora molto da studiare circa gli effetti

biologici di EMP , è chiaro che tali effetti sono molto diversi

da quelli dovuti a radiazioni a CW , al punto da implicare significative

interazioni neurofisiologiche . Nel modello non lineare della membrana

di Hodgkin ed Huxley la densità di corrente indotta in un tessuto

biologico da un impulso EMP ( gaussiano , con una densità di energia

equivalente massima permessa dall’ ANSI 1982 ) avrebbe prodotto una grande

alterazione nel restante potenziale di eccitazione nella membrana cellulare

. Pare che potenziali d’ azione possano essere generati da impulsi di larghezza

di 1 msec. ed intensità di campo elettrico incidente di 400 KV7m

(con soglia di eccitazione del potenziale inversamente proporzionale alla

larghezza dell’ impulso ) , ma il significato fisiologici di ciò

è oscuro (Bernardi e D’Inzeo , 1984 ) .

Vai all'inizio del capitolo

Vai all'inizio del paragrafo

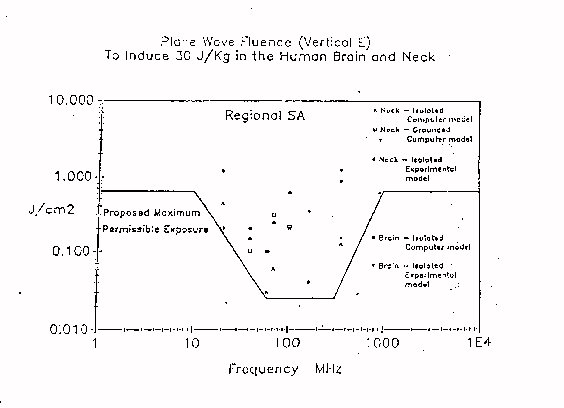

Una prima novità rispetto ad ANSI 1982 è che questa

normativa limita l'energia ( il cui calcolo è immediato : se si

ha il valore del SAR va moltiplicato per 3600 secondi ) ; dati sperimentali

ricavati da esperimenti su animali o fantocci forniscono il grafico seguente

:

fig.21

Il discorso fatto è puramente dosimetrico

: considerare il SAR va bene se l’ assorbimento è distribuito

più o meno nell' intervallo dei 6 minuti ; se , invece , tutta l'energia

è concentrata in un intervallo abbastanza stretto bisogna

mettere un limite in termini energetici ( in J/Kg ) ; quindi la nuova normativa

è stata fissata ( anziché a 0.4 W/Kg ) a 30 J/Kg ( così

viene meno il vincolo dei 6 minuti ) .

Non solo si hanno limitazioni in termini di Joule ( energia

ceduta ) , ma anche in termini di campo massimo ; infatti viene data una

potenza massima accettabile espressa in base alla PEAK MPE :

MPE for PEAK POWER

Frequency Range and

Pulsewidth :

0.1 to 300,000 Mhz

100 msec

Maximum Electric Field Strength

:

Peak = 100 kV/m

Maximum Power Density

MPE(CW) x Ave.Time(secs )

Peak MPE = -------------------------------------

(11)

5 x Pulsewidth(secs)

Viene fissato un valore massimo di potenza accettabile

( in continua ) , moltiplicato per il tempo di media di osservazione

( 6 minuti ) si ottiene un' energia , quest' energia viene divisa

per un intervallo di tempo ( con un fattore di sicurezza 5 ) , quindi viene

limitato anche il massimo valore dell' intensità dell'esposizione

: più è piccolo l' intervallo di tempo più questa

quantità sale .

In base a queste quantità si è in grado

di dire qual è il valore massimo e questa rappresenta una novità

della normativa .

L'altra novità, rispetto alla vecchia normativa

, è la distinzione tra ambienti controllati e ambienti non controllati

:

* Nell' AMBIENTE CONTROLLATO la persona che va in quell'ambiente sa

di essere esposta ad un campo più elevato ( vedi tabella ) :

tab.13

Frequency range(MHz) |

E(V/m) |

H(A/m) |

Power_density, s_(mW/cm2) |

Averaging Time (minutes)|E| |H| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Frequency range(MHz) |

Maximum Current (mA) |

Maximum Current (mA) |

Maximum Current (mA) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

In questa tabella vengono dati i valori in termini di campo

elettrico e magnetico nell' intervallo di frequenza che va da 3 Khz a 300

Mhz ; da 300 Mhz in poi si considera un'esposizione in campo lontano (

l'intervallo della media di queste quantità' è sempre di

6 minuti ) .

Per impulsi molto stretti alla frequenza in esame c’è

il rischio di bruciature superficiali

(perché l' mpulso è estremamente elevato ) , quindi la parte

nuova della normativa mira a ridurre la corrente indotta o di contatto

. I valori di densità di potenza sono espressi in mW/cm2 come nella

vecchia normativa .

* Nell' AMBIENTE NON CONTROLLATO :

tab.13

Frequency range(MHz) |

E(V/m) |

H(A/m) |

Power_density, s_(mW/cm2) |

Averaging Time (minutes)|E| |H| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

|

|

|

|

|

90,000/f |

|

|

|

|

|

616,000/f1.2 |

Frequency range(MHz) |

Maximum Current (mA) |

Maximum Current (mA) |

Maximum Current (mA) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

È presente un fattore di riduzione 5 in termini di potenza ( rispetto al caso di ambiente controllato ) che poi viene scalato nelle altre rappresentazioni ( in termini di campo elettrico o di campo magnetico indotto ) .

Sia nel caso di ambiente controllato che non controllato la tavola è stataa in due parti ( A e B ) che fanno riferimento a differenti condizioni di esposizione secondo le note * , ** , *** riportate in seguito :

* : I valori di esposizione in termini di intensità di campo

elettrico e magnetico sono i valori ottenuti da una media spaziale fatta

su un'area equivala sezione verticale del corpo umano .

** : Quei densità di potenza equivalente all'onda piana , anche

se non appropriati per le condizioni di campo vicino , sono comunemente

usati come paragone con l'MPE alle frequenze più alte .

*** : I limiti dati sopra potrebbero essere non adeguati per proteggere dalle reazioni improvvise causate da emissioni transitorie quando si tocca un oggetto carico .

Sia per quanto riguarda l' ambiente controllato che quello non controllato le esposizioni non sono sempre di 6 minuti , ma possono variare .

Per quanto riguarda le zone in cui l' ESPOSIZIONE è

PARZIALE i valori consentiti sono leggermente più elevati ( resta

comunque la suddivisione tra ambiente controllato e non controllato ) :

tab.15

Frequency range(GHz) |

Peak Valueof Mean Squared Field |

Equivalent Power Density |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Si vede dalla tabella che , nel caso di esposizioni controllate resta un fattore 5 ( per frequenze tra 0.3 e 6 Ghz ) , o almeno un fattore 2 ( per frequenze tra 96 e 300 Ghz ) tra ambiente controllato e ambiente non controllato . Il dato che interviene sulla persona viene dato in mW/cm2 .

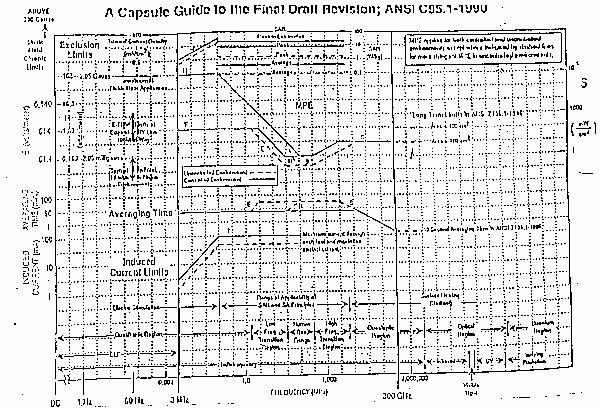

Tutto ciò che riguarda lo standard americano viene

condensato in un unico schema :

fig.22

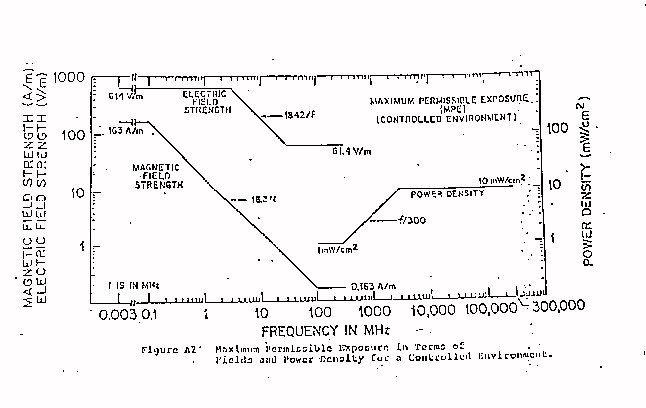

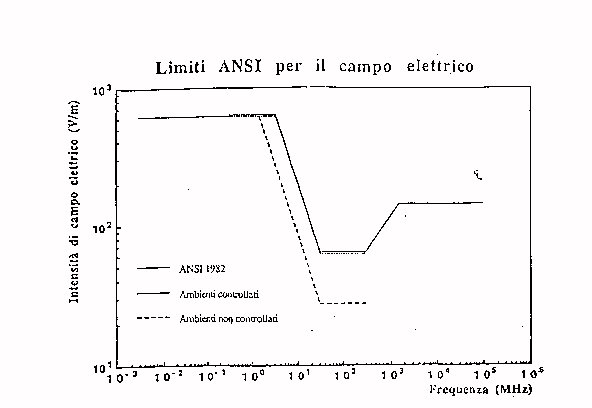

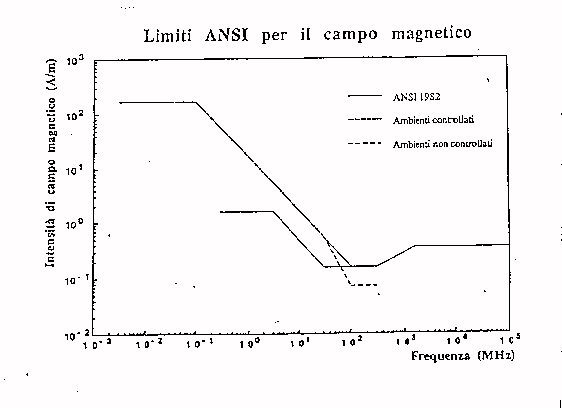

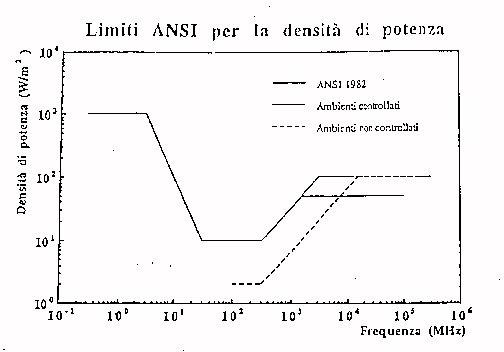

Le tabelle precedenti possono essere rappresentate graficamente :

Nel caso di ambiente controllato AMBIENTE CONTROLLATO :

fig.23

Valgono i discorsi già fatti in termini di

energia : se sono presenti due sorgenti ( una a 200 Mhz e una ad 1 Ghz

) bisogna fare la media delle due.

Il valore minimo , in termini di potenza , si raggiunge

per frequenze che vanno da qualche decina a qualche centinaio di Mhz per

poi risalire e mantenersi costante sui valori più elevati

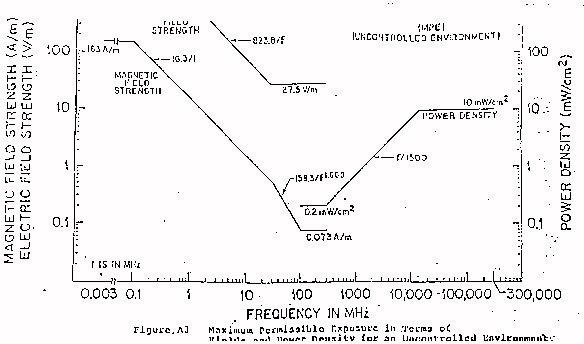

Nel caso di AMBIENTE NON CONTROLLATO :

fig.24

In entrambi i casi viene dato l' MPE ( massimo valore

accettabile ) e quindi nella nuova normativa esiste un limite al campo

massimo .

Facendo il confronto tra le due tabelle si vede che gli

andamenti di intensità di campo elettrico e magnetico e di densità

di potenza sono più o meno gli stessi , ma nel caso di ambiente

non controllato scendono a valori più bassi ; vedi tabella seguente

:

fig.25

Vai all'inizio del capitolo

Vai all'inizio del paragrafo

6.2.4 Confronto fra i limiti di ANSI 1982 e ANSI 1992

Per il del campo elettrico si ha :

fig.26

Per il campo magnetico si ha :

fig.27

Per la densità di potenza si ha :

fig.28

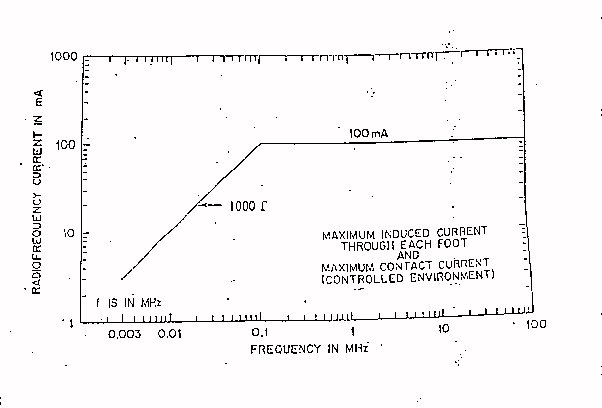

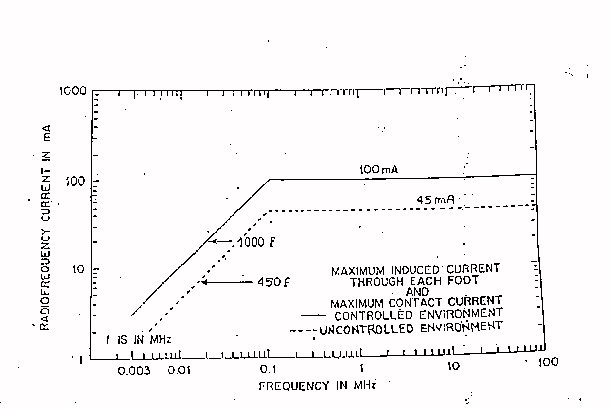

Anche la massima corrente ( sia indotta che di contatto

) attraverso ciascun piede viene analizzato secondo la distinzione tra

ambiente controllato e ambiente non controllato :

nel caso di AMBIENTE CONTROLLATO :

fig.29

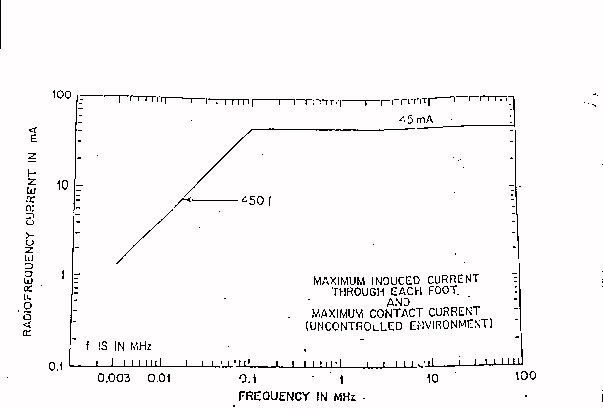

nel caso di AMBIENTE NON CONTROLLATO :

fig.30

Negli ambienti non controllati c'è una piccola

contraddizione perché , se si va a lavorare vicino ad un trasmettitore

a 88 Mhz che trasmette in FM ( radio privata ) , può succedere

che , se viene messa una persona con i piedi a terra in vicinanza del trasmettitore

( dove il massimo campo permesso è 10 mW/cm2 ) la corrente che scorre

attraverso i piedi è ben maggiore del valore dato dalla normativa

.

Facendo il confronto tra le due tabelle si vede che c'è

un fattore ( di circa ) 2 tra i valori relativi al caso di ambiente controllato

e ambiente non controllato ( vedi grafico seguente ) :

fig.31

Vai all'inizio del capitolo

Vai all'inizio del paragrafo

6.2.5 IEEE C95.1-1992 ( pag.259/34 e Pag. 259/35 dei lucidi )

Lo standard americano prevede una serie di norme molto discusse per quanto riguarda i telefonini cellulari : da una parte chi compra il telefono cellulare è avvisato di essere sottoposto a campi elettromagnetici ( e quindi si troverebbe in ambiente controllato ) , ma chi va in giro con il cellulare non va in ambienti controllati ; quindi non si riesce a capire che tipo di normativa vada applicata sui telefoni

Negli AMBIENTI CONTROLLATI : per frequenze comprese tra 100 Khz e 6 Ghz l' MPE può essere superato se :

a) si può dimostrare che le condizioni di esposizione possono

produrre valori di SAR inferiori a 0.4 W/Kg come media su tutto il corpo

e inferiori a 8W/Kg come media effettuata per ogni grammo di tessuto ,

fatta eccezione per le mani , i polsi , i piedi e le caviglie dove il SAR

massimo ( spaziale ) non può superare 20 W/Kg , come media fatta

su 10 g di tessuto ( si considera che il volume del tessuto abbia la dimensione

di un cubo ) ,

b)le correnti indotte nel corpo sono conformi con l'MPE di

tab.12 , parte B .

I valori di SAR sono mediati in un

intervallo di 6 minuti . Sopra i 6 Ghz

il rilasciamento dell' MPE è permesso , sotto particolari

condizioni di esposizione .

Per frequenze comprese tra 0.003 e 0.1 Mhz la regola di

esclusione del SAR non si applica . Tuttavia l'MPE in ambienti controllati

può essere superata se si dimostra che la densità di corrente

di picco, mediato su una qualsiasi area di 1 cm2 di tessuto per 1 sec.

, non supera 35 f mA/cm2 dove f è la frequenza espressa in Mhz .

Per apparecchiature a bassa potenza :

A frequenze tra 100 Khz e 450 Mhz l'MPE può essere

superato se la potenza di radiazione si trova al di sotto di 7 W .

Nel range da 0.450 a 1.5 Ghz ( range dei telefonini )

questa quantità viene ridotta ( viene divisa per f ) .

La potenza massima di un GSM è di 2 W e quindi potrebbe

sembrare che i telefoni cellulari siano esentati da questa norma , invece

ci rientrano perché questa norma non si applica se la struttura

radiante è a meno di 2.5 cm dal corpo .

Quindi : quando il telefono cellulare viene allontanato dall'

orecchio si rientra nella norma , quando viene avvicinato si esce

dalla norma .

Per gli ambienti NON CONTROLLATI : a frequenze tra 100 Khz e 6 Ghz , l'MPE può essere superato se :

a) si può dimostrare che le condizioni di esposizione producono un SAR , mediato su tutto il corpo , inferiore a 0.08 W/Kg e un valore di SAR mediato su un grammo di tessuto inferiore a 1.6 W/Kg , fatta eccezione per le mani , i polsi , i piedi e le caviglie dove il picco di SAR ( spaziale ) non superi 4 W/Kg ( si considera che il volume del tessuto abbia la dimensione di un cubo )

b) le correnti indotte nel corpo sono conformi con l' MPE di tab.13 , parte B .

Sopra i 6 Ghz è consentito il rilasciamento dell'

MPE sotto particolari condizioni .

Per frequenze comprese tra 0.003 e 0.1 Mhz la regola di

esclusione del SAR non si applica , tuttavia l'MPE in ambienti non controllati

può essere superata se si dimostra che la densità di corrente

di picco mediata su un qualsiasi area di tessuto di 1 cm2 in un sec.

, non supera 15.7 f mA/cm2 , dove f è la frequenza espressa in Mhz

.

Per apparecchiature a bassa potenza :

Per frequenze tra 100 Khz e 450 Mhz , l'MPE può essere superato

se la potenza radiata è inferiore a 1.4 W .

Per frequenze tra 450 e 1500 Mhz , il valore precedente viene diviso

per f .

Questa esclusione non si applica ad apparecchiature con

struttura radiante che si trova a distanza inferiore a 2.5 cm dal corpo.

Vai all'inizio del capitolo

Vai all'inizio del paragrafo

6.3 ACGIH 1988 ( American Conference of Governmental Industrial Hygienists )

Nel 1988 l' ACGIH stabilì i valori limite

di soglia ( TLVs : Threshold Limit Values ) relativi alle radiazioni a

RF e a MW in un range che va da 10 Khz a 300 Ghz e rappresentanti le condizioni

sotto le quali si suppone che i LAVORATORI possano essere esposti ripetutamente

senza riscontrare effetti dannosi sulla salute . I TLVs sono mostrati nella

seguente tabella :

tab.16

Frequency range |

Power density |

Electric field strength |

Magnetic field strength |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tutte le esposizioni devono essere limitate in accordo

con il principio ALARA dato dalla conoscenza degli effetti sull'uomo ,

in particolare effetti non termici .

Nello standard ACGIH 1988 è permesso che i valori

relativi all'ANSI 1982 possano essere superati controllando che i picchi

non oltrepassino il valore massimo di 8 W/Kg per ogni grammo di tessuto

.

Il valore di 0.4 W/Kg è un valore mediato sul soggetto

; si accetta un'esposizione più elevata ponendo un li mite massimo

al valore di campo che vado a porre all'interno del soggetto .

A frequenze inferiori a 30 Mhz oggetti esposti , come i veicoli , possono accoppiarsi ai campi a RF , a causa di forze di campo vicine ai valori limite di soglia , causando shock e bruciature .

Nello standard ACGIH i campi impulsati , a qualunque frequenza

si trovino , sono limitati ad una intensità massima di campo elettrico

pari a 100 KV/m .

Vai all'inizio del capitolo

Vai all'inizio del paragrafo

6.4 Confronto fra i limiti di ANSI 1982

e ACGIH 1988

Frequency range |

Power density |

Electric field strength |

Magnetic field strength |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Frequency range |

Power density |

Electric field strength |

Magnetic field strength |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

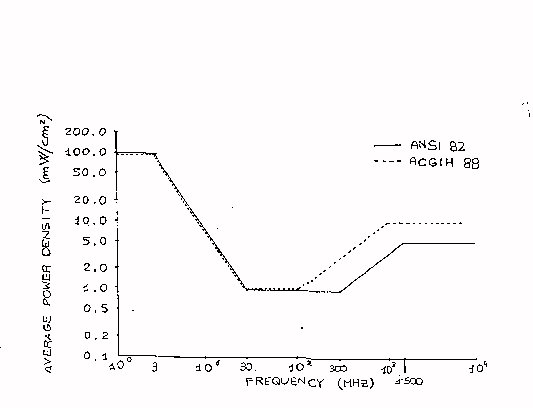

fig. 32

Vai all'inizio del capitolo

Vai all'inizio del paragrafo

6.5 NIOSH 1978 ( National Institute for Occupational Safety and Health )

Nel Maggio 1978 NIOSH ha iniziato il suo lavoro occupandosi

della protezione dei LAVORATORI esposti alle radiazioni a RF e MW.

La tabella che segue mostra i limiti di esposizione proposti

da NIOSH :

tab.17

Frequency range |

Power density |

Electric field strength |

Magnetic field strength |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1) Analisi di laboratorio , incluse le analisi delle urine , ematocrito

, conta dei globuli bianchi ( WBC ) , conta

differenziale , analisi del siero per le proteine totali , azotemia ( BUN

) , glicemia , albumina , globuline , tetraiodiotironina ( T4 ) ,

elettroliti , trigliceridi , colesterolo , acidi grassi liberi

2) Valutazione delle funzioni cardiovascolari , compreso un

elettrocardiogramma ( ECG ).

3) Valutazione delle funzioni neurologiche , incluso un

elettroencefalogramma ( EEG ) e analisi di eventuali stati di debolezza

, mal di testa , smemoratezza , disattenzione , insonnia , irritabilità'.

4) Analisi della pelle e degli occhi per verificare presenza

di eventuali eritemi o bruciature della pelle , opacità

della cornea e del cristallino , arrossamenti congiuntivali

e corneali.

Un primo esame può essere fatto a tutti i nuovi

impiegati , ponendo particolare attenzione a possibili esposizioni a radiazioni

ionizzanti e non ionizzanti .

A discrezione può essere fatto un ulteriore controllo

dopo 1-2 mesi dopo l'esposizione .

Vai all'inizio del capitolo

Vai all'inizio del paragrafo

6. 6 Confronto fra i limiti di NIOSH 1978 e ANSI 1982

Come le norme ANSI , anche queste normative dipendono dalla

frequenza ; se confrontiamo le due tabelle i valori trovati differiscono

di poco :

Frequency range |

Power density |

Electric field strength |

Magnetic field strength |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Frequency range |

Power density |

Electric field strength |

Magnetic field strength |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

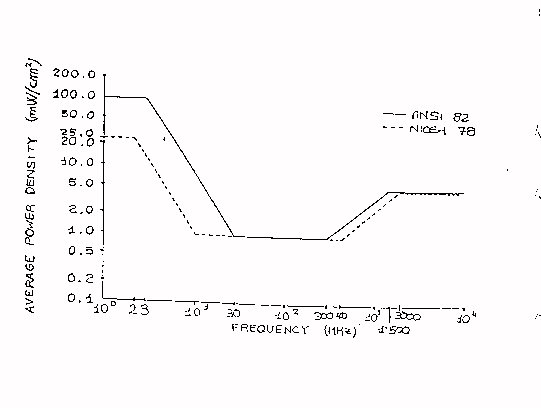

I range di frequenza sono leggermente diversi , ma sono

comunque divisi in cinque zone .

NIOSH è un ente più protezionistico rispetto

all' ANSI , infatti : per quanto riguarda la parte di basse frequenze i

valori della normativa NIOSH sono più bassi , mentre nella parte

di alta frequenza i valori sono uguali ( sulle tabelle i valori risultano

diversi perché i range di frequenza sono diversi ) .

La normativa della NIOSH parte , anziché da 100

mW/cm2 , da 25 mW/cm2 , scende un po' in anticipo , resta costante

per un lungo periodo e poi risale un po' più in alto .

fig.33

Vai all'inizio del capitolo

Vai all'inizio del paragrafo

Torna all'indice